Несколько лет назад, во время «короны», я увлёкся угаритской мифологией1 и, в целом, влиянием легенд Западной (Передней) Азии на книги Ветхого Завета. Впрочем, быстро выяснилось, что эти же легенды, вполне вероятно, питали и «более молодую» мифологию Древней Греции и, в свою очередь, судя по изображениям, имели связь с Древним Египтом (та же «причёска Хатхор» у угаритской матери богов Ашеры и др.). Потом «корона» пошла на спад, началась повседневная работа на раскопках, изучение иных языков, и Угарит отошёл на второй план. Однако в начале 2024 года признанный мэтр исторического и сравнительного религиоведения проф. Кристоф Юлингер (Christoph Uehlinger, род. 1958) из Цюрихского университета опубликовал статью в журнале Near Eastern Archaeology, мгновенно оживившую во мне былые интересы.

Есть сюжеты и образы, которые прослеживаются в разных цивилизациях. Таков, к примеру, образ «Криофора» или Гермеса Агненосца, превратившегося в христианского «Доброго Пастыря». К. Юлингер обращается, пожалуй, к самому популярному историческому сюжету: герою, побивающему дракона (или змея). Иногда этот змей семиглавый, в других случаях, как в Библии, количество голов не указано (хотя, похоже, что число «семь» на Востоке означает «множество» и просто свидетельствует о «неубиваемости» монстра).

К. Юлингер прослеживает сюжет от древней Месопотамии через Эблу и Угарит до Древней Греции, Хацора и Библии. Следует признать, что многие промежуточные этапы не найдены, и версию о том, что речь идёт о независимых местных легендах отвергать нельзя. Однако практически дословно совпадающие эпитеты и строчки угаритского эпоса и Ветхого Завета перевешивают чашу в сторону мнения швейцарского профессора. О статье рассказали англоязычные и иные каналы, от Bible History Daily до The Jerusalem Post. Для меня эта публикация была даже больше, чем «бинго», поскольку тему можно легко протянуть и в близкое мне раннехристианское искусство. В общем, и мне захотелось предложить некую «вариацию» на тему публикации мэтра.

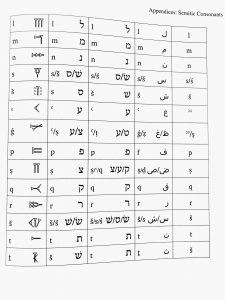

Толчком к работе К. Юлингера послужило обнаружение в 2022 году при раскопках в Тель Хацоре (син. Асоре, Гацоре) на севере Святой Земли цилиндрической печати с изображением схватки героя и извивающегося семиглавого змея.2 Среди других фантастических существ на печати можно выделить грифона – мифического крылатого существа с туловищем льва, головой и когтями орла. Из груди грифона выходит урей (крылатая кобра), расправляющий крылья. Судя по всему, в нашем случае грифон и урей защищают героя от змея. Слева от грифона показан летящий скарабей с расправленными во всю ширину печати крыльями. Поскольку такой образ традиционно ассоциировался с движением солнца, то битва может иметь дополнительный подтекст: установление космического порядка, сражение сил света и тьмы и т.п. На печати также мы видим двух обезьян и египетский анх3 , служащий, возможно, символом божественной защиты героя.

Хацорская печать (stamp seal from Hazor, area M, pillared building M4, constructional fill, Locus L22–017, Str. VII, early eighth century BCE. Photographed by Manuel Cimadevilla, The Hebrew University of Jerusalem; © Selz Foundation Hazor Excavations in Memory of Yigael Yadin; CSSL Hazor no. 121)

По ряду признаков печать датируется началом 8 в. до н.э., т.е. израильским периодом 4. Несмотря на отсутствие бороды и других половых признаков, автор считает, что герой на печати мужчина. Здесь это не так важно, поскольку, как мы увидим, в Угарите (северная Сирия) с монстрами сражается и богиня Анат.

Печать объединяет египетские и ближневосточные традиции. Неясно, является ли она израильской или финикийской, но иконография героя, сражающегося со змеем, связывает её с традицией подобных изображений, начиная от месопотамской Эшнунны/Тель Асмара середины III тыс. до н.э. до Книги Откровения Иоанна Богослова, созданной не позднее начала 2 в. н.э. 5 К. Юлингер, специалист по древней истории, не говорит явно о продолжении сюжета в христианской иконографии (с очевидным примером в лице Св. Георгия). Основное в работе учёного – это попытка воссоздать маршрут проникновения сюжета из Междуречья в Левант и Ветхий Завет.

Цилиндрическая печать из Эшнунны/Тель Асмара, 25 в. до н.э. (Nude hero fighting a seven-headed coiled snake. Early Dynastic cylinder seal impression from Tall Asmar/Eshnunna, 25th c. BCE (Frankfort 1955: no. 497, Pl. 47:497)

Итак, обнажённого героя, сражающегося со змеем, мы видим впервые в центральной Месопотамии в сер. III тыс. до н. э. на оттиске цилиндрической печати из Телль-Асмара, древней Эшнунны, 6 находящейся к северо-востоку от Багдада. В мифологии упоминания о герое-змееборце появляются несколько позже.

Канонический эпос Lugal ud me-lám-bi nir-ĝál повествует о битве бога Нинурты с чудовищем по имени Азаг/Асаку. Последний – основной противник бога, однако Нинурта восхваляется и за то, что убил десятки других врагов, среди которых muš(-maḫ) saĝ-imin, буквально, «семиглавый (великий) змей», который упоминается вместе с птицей Анзу, ещё одним соперником Нинурты. Семиглавый змей фигурирует и в списке трофеев Нинурты в An-gím dim-ma, поэме, повествующей о победном возвращении бога в Ниппур, после битвы с птицей Анзу (Cooper 1978: 80–81, ср. 154–162). Кстати – символ Нинурты – орёл позже станет знаком евангелиста Иоанна, а орлы – это известные «истребители змей».

И другим богам, таким как Нингирсу, Тишпак приписывались в Междуречье победы над семиглавым монстром. Неудивительно, что сюжет распространился на северо-запад, возможно ещё в III тыс. до н.э. Он мог быть известен в Эбле (Fronzaroli 1997a и b), расположенной в северо-западной Сирии в 53 км к юго-западу от Алеппо, и быть частью подвигов бога грома и бури Хадду (ханаан. Хадад/Адад, аккадское Адду)7, самое позднее, в 18 веке до н. э. Оттуда он мог достичь Угарита на cеверо-сирийском побережье к середине II тыс. до н. э.

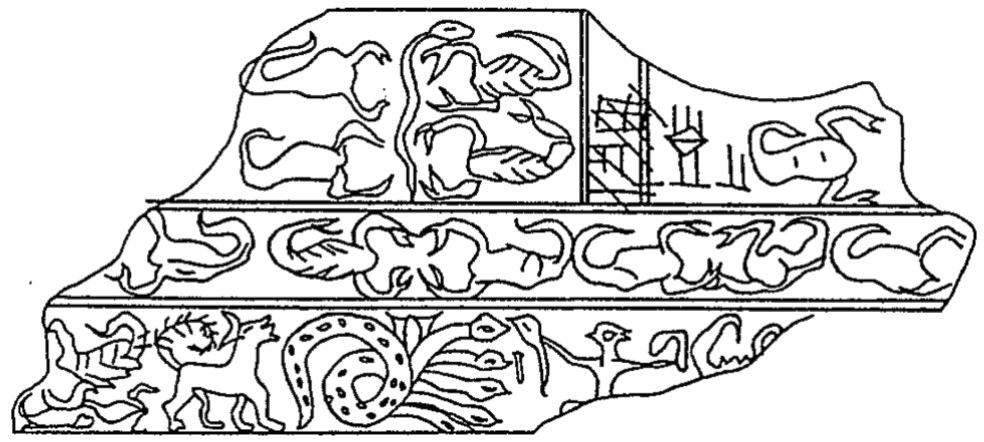

Предполагаемая карта Ближнего Востока времён рукописей Эль-Амарны (1-я пол. XIV в. до н.э., Wikipedia)

В угаритском эпосе со змеем сражались уже двое: богиня войны и охоты Анат, а также бог бури (и плодородия земли, и скота) Баал, родной брат Анат8. Баал («господин», «хозяин», рус. Ваал) – по смыслу, тот же Адад – соответствует Мардуку в Вавилоне, Зевсу в Греции и Юпитеру в Риме. Из использованного в угаритских текстах словосочетания “b‘l zbl” («баал зебул/зевул»), т.е. «князь»/принц Баал, вероятно и возникает библейский Вельзевул (4Ц. 1:2-4 и др.) (см. A. Рахмуни, стр. 160). Змееподобный монстр в Угарите ассоциировался с морем и назывался Туннан (Дракон) или Литан (Извивающийся, Сворачивающийся).

В еврейской Библии ханаанско-угаритского Баала заменяет Бог Израиля Яхве. В различных местах Ветхого Завета, к примеру, в Псалме 74:13-14 (рус. 73:13-14), именно Бог Израиля побеждает Таннина (еврейская версия Туннана) и Левиафана (еврейская версия Литана). В библейском повествовании не указано, что эти монстры семиглавы, однако использование одних и тех же имен демонстрирует знакомство автора с культурно-историческим происхождением Таннина и Левиафана.

В пространствено-временном промежутке между Угаритом, уничтоженным «народами моря» в 1192-1190 годах до н. э. (см., к примеру, Д. Каневский и др., 2011) и библейским повествованием, и находится печать, обнаруженная в Тель Хацоре, всего в десятке километров южнее ливанской/«финикийской» границы

Гора Цафон на границе Сирии и Турции (Джебель Акра; Кылыч) — обиталище бога Баала (фото: Alexander Rychkov). Вид с севера. Угарит находится у подножия горы с противоположной (южной) стороны

Рассмотрим описание битвы героя и дракона в угаритском Эпосе о Баале. Напомним, что угаритские мифы записаны на глиняных табличках на угаритском языке, относящемся к северо-западной группе семитских языков. Таблички систематизированы, и одна из популярных баз данных известна под немецкой аббревиатурой KTU (Keilalphabetische Texte aus Ugarit), в которой, к примеру, адрес KTU 1.3 III 38, означает строчку 38 в колонке III в табличке 3. Эпос о Баале изложен на табличках KTU 1.1-1.6.9 Угаритский язык похож и на иврит, и на арабский, есть заимствования из аккадского и др.

Если ранее битва с семиглавым монстром считалась деянием бога-воина, то в Угарите 14-13 вв. до н.э. в качестве змееборца чаще упоминается богиня Анат. Именно Анат в KTU 1.3 III 34–47 заявляет о своих победах в схватках с врагами, среди которых выступают «Семиглавый монстр» (šlyṭ , «шалит»), дракон Туннан (tnn), Змей извивающийся (bṯn ‘qltn), а также их помощники, о которых говорится во фрагменте KTU 1.3 III 43–47, который мы опускаем. Для каждого эпизода приведём английский перевод (использованный К. Юлингером), угаритский оригинал в латинской транскрипции, и мою скромную попытку передать его смысл на русском языке.

KTU 1.3 III 38–42. Слова Анат:

… Surely I struck down Yamm/Sea, the Beloved of El,

Surely I finished off Nahar/River, the Great God,

Surely I bound/muzzled Tunnan/Dragon and destroyed(?, bound?) him.

I struck down the Twisty Serpent (bṯn ‘qltn; or: the serpent, the Twisty One),

The Powerful 10 (or: Close-coiling?) One with Seven Heads (šlyṭ d šb‛t rašm)

(Translation adapted from Pardee 1997: 252; see Smith and Pitard 2009: 53, 72, 204; Wilson-Wright and Huehnergard 2022: 158–159)

Исходный угаритский фрагмент выглядит так:

… lmḫšt . mdd

’il . ym . lklt . nhr . ’il . rbm

lištbm . tnn . ’ištmd(?)h

mḫšt . bṯn .‘qltn

šlyṭ . d . šb‘t . r’ašm

И перевёл бы я его так:

«Не я ли поразила любимца (mdd, ср. ивр. «ядид») Эля 11 Ямма/Море?

Не покончила ли с Нахаром/Потоком – Великим Богом?

Не связала ли Туннана/Дракона и уничтожила его? 12

Поразила Змея Извивающегося (bṯn ‘qltn),

Семиголового тирана (šlyṭ d šb‘t r’ašm)?»

Фигурка бога Баала, обнаруженная в Хирбет эль-Рай / Циклаг(?), Святая Земля, в 2020 году (Университет Маккуори, Австралия; https://lighthouse.mq.edu.au/article/april-2020/Rare-figurines-uncovered-at-lost-biblical-city )

По мнению К. Юлингера, есть основания полагать, что в KTU 1.3 III 38–40 Ямм, Нахар и Туннан обозначают одного и того же монстра, а в строках 41–42 «Змей Извивающийся» и «Семиглавый правитель» являются эпитетами Туннана (см. также Смит и Питард, 2009, стр. 246–258). Впрочем, для нашей заметки это не принципиально.

В тексте KTU 1.5. I 1–3 те же самые эпитеты используются во второй и третьей строчках, но речь идёт о монстре Литане. Здесь говорящим является бог Мот («Смерть»), бросающий вызов Баалу в хвастливых выражениях («я мог бы пронзить тебя насквозь»), однако риторика требует, чтобы он передал репутацию бога бури, как могущественного борца с драконами. При сравнении текста с предыдущим бросаются в глаза два основных различия: изменился не только победитель (Баал вместо Анат), но и противник (Литан вместо Туннан).

KTU 1.5 I 1–3 / 27–30. Слова Мота (ханаанского бога смерти и подземного царства):

1/27When you (i.e., Baal) struck down 28Litan, the Fleeing Snake (bṯn brḥ),

2Annihilated the 29Twisty Serpent (bṯn ‘qltn),

3The Powerful (or: Close-coiling) One 30with Seven Heads (šlyṭ d šb’t rašm)

(Translation adapted from Pardee 1997: 265)

Приведём угаритский оригинал 1-3:

k tmḫṣ . ltn . bṯn . brḥ

tkly . bṯn ..‘qltn

šlyṭ . d . šb‘t . r’ašm

«Когда поразил ты (Баал) Литана, змея убегающего,

пожрал змея извивающегося,

семиглавого монстра».

Нет сомнений в том, что вторая и третья строки описывают Литана, поскольку существует четкая связь между bṯn brḥ («змей убегающий») – эпитетом Литана в первой строчке – и bṯn .‘qltn («змей извивающийся»). Мы увидим, что и в Библии Левиафан (еврейский Литан) описывается практически теми же словами: nāḥāš bāriaḥ и nāḥāš ‘ăqallātôn (Ис. 27:1; первый эпитет см. также в Иов. 26:13). Получается, что на иврите змея стали называть словом «нахаш», возможно, производным от семитского “nḥṯ” («низкий»), а остальное совпадает. Читатель, знакомый с любым из семитских языков, несомненно увидит много общего в словах «литан» и «акалатон».

Являются ли три упомянутых змея разными персонажами, или различные эпитеты относятся к монстру по имени Литан? Этимологически «литан» подразумевает движение скручивания, наматывания, образования петли или сворачивания, поэтому похоже, что речь идёт об одном змееподобном чудовище. На тему, являются ли Туннан и Литан разными змеями, или одним и тем же, учёные продолжают спорить. По мнению К. Юлингера – это проблема традиции и контекста.

Еще одно упоминание о Туннане встречается в (обнаруженном!) конце цикла о Баале, когда конфликт между богом бури и Мотом достигает своей кульминации. Шапшу, богиня солнца, ставит ультиматум Моту, который капитулирует и признает, что для бога бури должен быть построен дворец.

Иллюстрация слова ‛aqallātôn (фото New Animalbook)

KTU 1.6 VI 45–53. «Гимн Шапшу» (божеству солнца, которое помогло Баалу вернуться из царства мёртвых):

45Šapšu, 46you rule the Rapi’uma (the deified ancestors),

47Šapšu, you rule the divine ones (ilnm);

48In your entourage are the gods (ilm), even the dead (mtm),

49In your entourage is Kôṯar your companion

50and Ḫasis whom you know well.

51In the sea are (or: In the days of) Arišu13/Demander and Tunnan/Dragon.

52May Kôṯar-and-Ḫasis14 drive (them?) out/banish!

53May drive (them?) away/expel Kôṯar-and-Ḫasis!

(Translation adapted from Pardee 1997: 273; cf. Smith and Pitard 2009: 259)

Исходный угаритский текст выглядит так:

… špš

rpim . tḥtk

špš. tḥtk. ilnym

‘dk . ilm . hn . mtm

‘dk . kṯrm . ḥbrk

w ḫss . d‘tk

b . ym . arš . w tnn

kṯr . w ḫss . yd

ytr . kṯr . w ḫss

В русском варианте лучше заменить угаритское rapi’uma (обожествлённые предки) на их ивритско-библейский аналог: «рефаим». В целом, перевод здесь нелёгкий, поскольку d‘t – это «сообщение/поручение», монстр arš нам практически не известен, yd – это рука (и в качестве глагола может использоваться в значении «удалить/изгнать»), а корень tr (в “ytr”) из иврита тоже не ясен, однако на аккадском târu(m) означает «отогнать» (англ. “to lead away”):

«Шапшу, ты подчиняешь рефаим,

Шапшу, ты правишь духами предков.

В твоей свите боги (ilm) и даже мертвые (mtm),

В твоей свите Котар, твой советник,

и Хасис, кого ты хорошо знаешь.

В море находятся (или: Во времена15): Аршу и Туннан.

Пусть Котар-ва-Хасис прогонит (их)!

Отгонит Котар-ва-Хасис!»

Нас не должно удивлять, что одних и тех же монстров приходится побеждать несколько раз. Так древние видели природные циклы. В частности, когда Баал уходил в плен в подземное царство Мота, на земле начиналась засуха, а когда освобождался, с помощью других богов, то наступали долгожданные дожди.

Перейдём к древнеизраильской мифологии I тыс. до н. э., известной только из Библии (см. Аяли-Даршан 2020, стр. 159–203). Здесь несколько текстов показывают Яхве, как божественного воина, сражающегося с Яммом/Морем (ha-Yām), Таннином/Драконом (ha-Tannîn) и Левиафаном (ha-Leviathān). Ученые давно признали, что эти места творчески переосмысливают ханаанскую традицию бронзового века.

Рассмотрим вначале Псалом 74:13–14 (в русской традиции 73: 13-14), где множественное число rā’šîm (ивр. головы) приписывает несколько «голов» как Таннину, так и Левиафану. Как Туннан и Литан в угаритской поэзии, Таннин и Левиафан могут быть «солдатами» Моря или двумя названиями одной сущности (Смит и Питард 2009, стр. 258). Однако в Иов. 7:12 Ямм и Таннин выступают, как пара.

Psalm 74:13–14:

It was You (Yahweh) who destroyed/divided the Sea (ha-Yām) with your might;

You shattered the heads of Tannin (rā’sê *tannîn, MT pl. tannînîm, “dragons”) upon the waters.

It was You who crushed the heads of Leviathan (rā’sê liwyātān);

You offered him as food to the creatures of the sea (*le-‛amlaṣê yām).

По-русски это звучит так:

«…Ты (Яхве) разрушил/разделил Море (ha-Yām) Своей мощью;

Ты разбил головы Таннина на водах.

Ты сокрушил головы Левиафана;

Ты предложил его в пищу морским тварям».

Приведём и синодальный перевод, сделанный, напомню, задолго до обнаружения табличек с угаритской мифлогией, т.е. практически «вслепую»:

«Ты расторг силою Твоею море,

Ты сокрушил головы змиев в воде;

Ты сокрушил голову левиафана,

отдал его в пищу людям пУстыни»

Н. Аяли-Даршан на стр. 182 своей книги объясняет, как и почему, в том числе и в ивритском тексте, вместо морских тварей появились люди пустыни. Нам достаточно понять, что это позднее изменение: один из примеров постепенного вытеснения из Библии угаритской или, если хотите, ханаанской традиции.

Ещё раз тема битвы героя с морским чудовищем поднимается в Иов. 26:12–13:

Job 26:12–13:

By his power He (Yahweh) stilled the Sea (ha-Yām);

By his skill He smote Rahab.

By his wind He ‘put wind in his net’(?);

His hand pierced the fleeing serpent (nāḥāš bārîaḥ).

«Своей силой Он (Яхве) успокоил Море (ha-Yām);

Своим мастерством Он поразил Раав.

Своим ветром Он «поместил ветер в свою сеть» (?);

Его рука пронзила убегающего змия (nāḥāš bārîaḥ)»

Что здесь делает таинственный Рахаб/Рахав/Раав (ивр. רַהַב)? Это слово, по мнению К. Юлингера, имеет месопотамское происхождение. Оно появляется в Psalm 89:10, Isaiah 51:9–10, и Job 26:12, и означает, вероятно, «хвастливый», «заносчивый». То есть, скорее всего, это эпитет, а не имя монстра.

В синодальный перевод Иов. 26:13:

«От духа Его – великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона»,

вкралась ошибка. В тексте повествуется о пронзении копьём «змея убегающего» (nāḥāš bārîaḥ), а не непонятного скорпиона.

В Ис. 51:9-10 Яхве не упоминается напрямую, но его «рука» функционирует как ипостасная сила, выражающая превосходящую силу божества. Более того, ссылка на мифологическую битву в прошлом используется как призыв к Яхве к ожидаемому действию в будущем. Кстати, речь здесь можно вести и о т.н. вопросе о Второисаии (авторстве глав 40-55, написанных ок. 540 г. до н.э., с его «вавилонской» атмосферой) 16.

Isaiah 51:9–10:

Awake, awake, put on strength, O arm of Yahweh!

Awake, as in days of old, the generations of long ago.

Was it not You (i.e., Yahweh’s arm, f.) that hacked Rahab in pieces,

that pierced Tannin (or: “a dragon”)?

Was it not You that dried up the Sea,

the waters of the great deep (…)?

«Восстань, восстань, облекись в силу, о мышца Яхве!

Восстань, как в дни древние, роды давние.

Не Ты ли (рука Яхве) разрубила Раав на куски,

пронзила Таннина (ср. арабское التنين altiniyn – дракон)?

Не Ты ли иссушил море,

воды великой пучины (…)?»

В синодальном переводе читаем:

«Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня!

Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?

Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу,

чтобы прошли искупленные?»

В современном иврите «таннин» означает крокодил, поэтому и в переводе вместо «дракона» появляется это хищное водное пресмыкающееся.

Рассмотрим теперь отрывок из Первоисайи:

Isaiah 27:1:

In that day Yahweh will with his hard and great and strong sword (be-ḥarbô) punish

Leviathan, the fleeing serpent (nāḥāš bārîaḥ),

Leviathan the twisting serpent (nāḥāš ‛aqallātôn),

and he will slay the dragon (ha-Tannîn) that is in the sea.

«В тот день Господь мечом своим тяжелым, большим и крепким (be-ḥarbô) поразит

Левиафана, змея бегущего (nāḥāš bārîaḥ),

Левиафана, змея извивающегося (nāḥāš ‛aqallātôn),

и убьет дракона (ha-Tannîn), который в море»

Синодальный перевод здесь, в принципе, корректен:

«В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким,

левиафана, змея прямо бегущего,

и левиафана, змея изгибающегося,

и убьет чудовище морское».

Мы уже отмечали, что в ивритском оригинале «змей убегающий» звучит, как ”nāḥāš bārîaḥ” («нахаш бариах»), а «змей извивающийся», как ”nāḥāš ‛aqallātôn” («нахаш акалатон»). «Морское чудовище» в библейском тексте – это “tnn” или “tnyn” (Таннин), и, к примеру, Септуагинта (Откр. 12:3) правильно переводит “tnyn”, как ”δράκων”. Терминологическая близость с именами и эпитетами чудовищ из KTU 1.5 I 1–3 здесь снова ошеломляет. Теоретически, все шесть терминов, ym / nhr / tnn / bṯn / šlyṭ / ltn, можно рассматривать как имена и титулы одного змеевидного божества, но доказать это невозможно.

Сушествует и мнение о том, что «несмотря на близкое родство между израильской и угаритской версиями, выраженное прежде всего в их общей терминологии, первая не является наследницей второй и не находилась под ее влиянием. Они обе скорее опираются на общую левантийскую традицию» (Аяли-Даршан 2020, стр. 219). Оставим его за скобками нынешней заметки.

К. Юлингер соглашается с тем, что поток традиции не мог напрямую течь из северного Леванта II тыс. до н.э. в южный Левант конца I тыс. до н.э. (или из Угарита в Иерусалим). Мы должны предположить более сложную цепочку. Некоторые детали могли быть утеряны в процессе. Например, ни один ветхозаветный текст не упоминает семь голов змеиного монстра. Однако эта традиция сохранилась по другим каналам, поскольку всплывает столетия спустя в ранней христианской литературе (Откровение 12:3, где арх. Михаил и армия ангелов сражаются со зверем) и, ещё позже, в Вавилонском Талмуде (Киддушин 29б, где говорится о семиглавом демоне, уничтоженном молитвами праведного рава Ахи в Вавилонии; см. Смит и Питард 2009, стр. 251):

«Рав Аха не нашел места, где можно было бы провести ночь, и он вошел и провел ночь в том зале для изучения Мудрецов. Демон явился ему в виде змеи с семью головами. Рав Аха бар Яаков начал молиться, и с каждым поклоном, который он делал, одна из голов демона отваливалась, пока он в конце концов не умер. На следующий день рав Аха сказал горожанам: Если бы не произошло чуда, вы бы подвергли меня опасности…» (наш перевод англ. текста из https://www.sefaria.org.il/)

И последнее. Слово, «башан»17 (bṯn, синод. «вассан») в географическом плане нам прекрасно знакомо – это юго-западная Сирия. Голанские высоты представляют собой юго-западную, окраинную часть Башана. Понятно, что уже десятки лет предпринимаются попытки связать название Башан с драконом из легенд, хотя доказать эту гипотезу проблематично. Но если это так, то, к примеру, перевод Пс. 67:23 (англ. 68:23):

«Господь сказал: “от Васана возвращу, выведу из глубины морской”…»

может звучать, как

«Господь сказал: “Башану/змею заткну пасть, глубинам Ямма”».

Слово «Ямм» в еврейском оригинале приведено без артикля, и поэтому это имя собственное (Смит и Питард 2009, стр. 250). Эти же авторы указывают, что bṯn может появляться в заклинании ARET V,4 (архив Эблы) как ba-ša-nu (Fronzaroli 1997).

Развитие темы

На древнегреческих изображениях Геракла, сражающегося с Лернейской гидрой (5-6 вв. до н. э.), мы также видим битву воина с семиглавым змеем. Это очень похоже на месопотамские рисунки, созданным двумя тысячелетиями ранее. Чудовища Апокалипсиса и позднеантичные воспоминания о семиглавом монстре поднимают тот же вопрос: как древние образы попали в литературу и проявились в разных регионах много веков спустя?

Аттическая амфора, изображающая Геракла, убивающего Лернейскую гидру с помощью Иолая; за битвой наблюдают Афина и Гермес; из Эретрии, около 550 г. до н. э. Национальный археологический музей Афин, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37881450 (фото Carole Raddato from Frankfurt, Germany

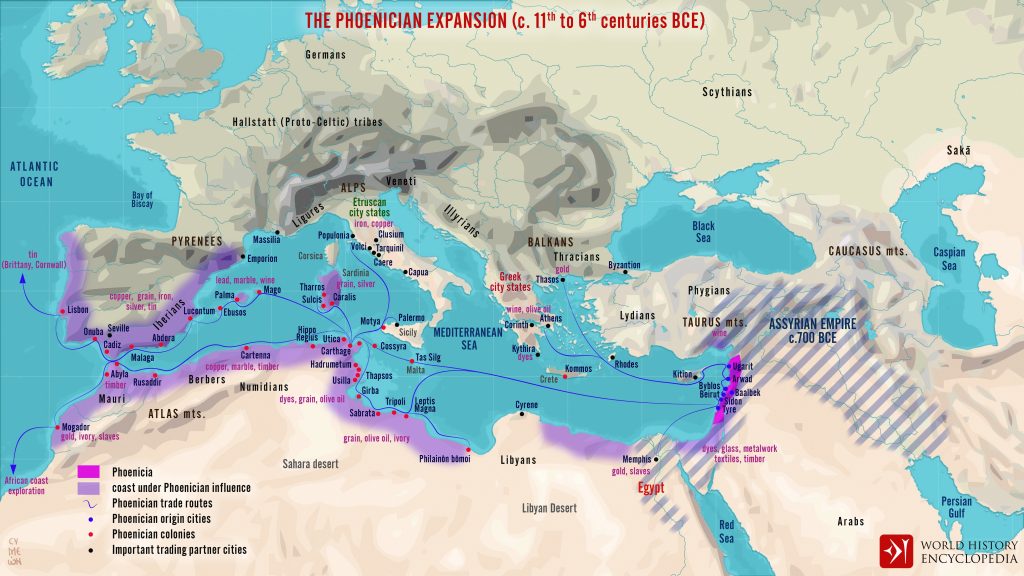

Часть ответа, пишет К. Юлингер, заключается в признании того, что нам известны только фрагменты этой традиции I-II тыс. до н. э. Именно по этой причине печать Хацора занимает особое место в цепочке передачи мифа. Она предоставляет доказательства — единственные на сегодняшний момент — того, что тема битвы героя со змееподобным чудовищем (семиглавым или нет), связанным с морем (что указывает на финикийское развитие легенды) осталась актуальной и в нач. I тыс. до н. э. Печать подтверждает гипотезу о том, что в передаче мифа о боге бури Баале из Угарита в Израиль Левантийское побережье должно было играть главную роль. Финикийцы передали сюжет южным соседям в Израиле, откуда он впоследствии переместился в Иерусалим, чтобы войти в несколько эпизодов в еврейской Библии и позже – в Новый Завет.

Карта финикийского мира, XI в. – VI в. до н. э. Автор Симеон Нетчев (Simeon Netchev), CC BY-NC

Финикийцы – мореплаватели, торговцы и мастера древнего Средиземноморья – наводили торговые мосты от Ассирии до Иберии. В начале I тыс. до н. э. они мигрировали из своих родных земель Тира, Сидона, Библа и Арадаса на побережье Леванта и основали несколько городских центров на Кипре, Сицилии, Сардинии, Мальте, побережье Северной Африки, Иберии и Балеарских островах, а также поселились в Египте и греческих государствах. Они вполне могли принести месопотамские легенды (и их развитие) на греческую землю.

Здесь напрашивается переход от греческой культуры к византийской, от Геракла к Св. Георгию. Но тут не всё просто. Конные образы святых, включая Св. Георгия, в ранней Византии очень редки и появляются только к 9-10 веку (речь не обязательно идёт о «чуде со змеем»). Одни из первых изображений Георгия-змееборца мы находим в Каппадокии, откуда рукой подать до Угарита, Междуречья и (относительно) Бейрута. Могло ли создание апокрифа наложиться на хранимые в устной традиции легенды? Эта тема явно ждёт своих исследователей.

Георгий-змееборец, часовня Василия Великого, Гёреме, Каппадокия, 11 в.

Проявляясь в различных культурах на протяжении тысячелетий, тема героя, сражающегося со змеем, временами исчезает из текстового и археологического наследия, с тем, чтобы вновь появиться столетия спустя, в другом месте. И именно такие находки, как печать из Хацора, могут содержать намёки на то, как такие мифы передаются

Примечания:

- Глиняные таблички с угаритским эпосом были обнаружены в середине 1920-х годов при раскопках древнего Угарита (совр. Рас-Шамра) в северной Сирии к северу от Латакии. Cтандартная справочная база этих текстов/табличек известна под немецкой аббревиатурой KTU (Keilalphabetische Texte aus Ugarit), а также, изредка, RS (Ras Shamra)

- Печать была найдена в ходе раскопок, проведенных Институтом археологии Еврейского университета в Иерусалиме в 2022 году под руководством покойного профессора Амнона Бен-Тора и Игоря Креймермана.

- Анх (егип. ˁnḫ, копт. ⲁⲛⲭ), коптский крест — символ, ведущий своё происхождение из Древнего Египта. Известен как египетский иероглиф ☥, а также как один из значимых символов древних египтян. Другие названия: «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел жизни», «крест с петлёй», «египетский крест», «крукс ансата» (лат. crux ansata) (Вики)

- Полностью соответствуя глиптическому, стилистическому и иконографическому анализу печати, датировка 8 в. до н.э. относит её изготовление к периоду правления израильских царей Иоаса (ок. 800–785 гг. до н. э.) или Иеровоама II (ок. 785–745 гг. до н. э.), и их финикийских современников в Тире и Сидоне.

- В рукописной традиции встречается не менее 60 вариантов наименования последней книги Нового Завета (1929. Vol. 2. P. 25-27). В самых ранних рукописях — Синайском ( ) и Александрийском (А) кодексах — содержится краткое заглавие ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιοάννου (Откровение Иоанна). Откровение написано не позднее нач. II в., т. к. его знал уже Папий Иерапольский (ум. 130-140), а мч. Иустин Философ ссылался на него в «Диалоге с Трифоном Иудеем», который имел место вскоре после иудейского восстания Бар-Кохбы в 132-135 гг. по Р. Х. (Iust. Martyr. Dial. 1. 3; 9. 3) (прав. энц.)

- Эшнунна — древний город в центральной Месопотамии, в бассейне реки Диялы, левого притока реки Тигра. Современное городище Телль-Асмар («Бурый холм») на территории Ирака, северо-восточнее Багдада. Столица ближневосточной области Варум, расположенной в плодородном районе между Диялой и горами на востоке.

- Хадду (Адду, библ. Хадад, Hadad, “hd”) – один из эпитетов Баала, возможно, означающий «громовержец». Эквивалент аккадского Адду (Addu).

- Следует здесь отметить, что хотя Эбла и Угарит расположены на расстоянии всего около 100 км друг от друга (правда через горный хребет) их расцвет разделён примерно тысячелетием. К тому же, в находящемся в 220 км восточнее Угарита и, соответственно, около 100 км восточнее Эблы, аморейском Эмаре, расцвет которого единовременен угаритскому, культ (и язык) уже отличались от угаритского. То есть, не исключено, что через столетия мифы (в том числе о герое и драконе) передавались определёнными семитскими группами, если можно так выразиться.

- Язык табличек – угаритский, относящийся к северо-западной группе семитских языков. KTU – Keilalphabetische Texte aus Ugarit – стандартная база угаритских клинописных текстов (Keil – нем. клин, Schrift письмо), в которой, к примеру, адрес KTU 1.3 III 38, означает строчку 38 в колонке III в табличке 3 в Эпосе о Баале (1). Ссылка на классификацию: M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartin. The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places. Münster 2013.

- На совр. иврите «шалит» – это правитель

- Эль (’il) в Угарите – глава божественного пантеона, отец богов и смертных, соответствующий Месопотамскому Ану и Греческому Кроносу

- По поводу корня štm у учёных нет единства, однако ивр. שמד («шамад») означает «уничтожил»

- Аршу/Аришу (Desire, “arš”) – появляется в цикле о Баале в двух местах: в списке врагов Анат, рядом со «священным тельцом» Атаку (KTU3 III: 43) и в последних стихах, рядом с чудовищем Тунаном: “bym arš wtnn” («в море – А. и Тунан», KTU 1.3 III: 51). Кто это – не очень понятно. А. также назван «любимцем Эля» (“mdd ilm”), но неясно, «морское» или «сухопутное» происхождение он/она имеет, поскольку упоминается и рядом с тельцом, и с морским монстром. М. Куган и М. Смит переводят имя как Desire (англ. «желание», стр. 120). Другой перевод: Demander (англ. «требующий») можно связать с ивр. דרש, «дараш» – потребовал. Но в основе имени может быть и rš – «голова», поэтому, есть и версия «многоглавый»

- Котар/Кошар ва-Хасис (Kothar-wa-Khasis, “kṯr w ḫss”) – искусный мастер богов; его имя означает «умелый и мудрый», а первая часть имени передаётся на иврите, как «кошер», כושר, т.е. «годный/способный». Как и греческий коллега Гефест, он строит жилища богов и создаёт их оружие. Обитель Котара – Египет.

- “ym” – это и «день» и «море» (правда транскрипция разная: “yomu” и “yammu”, соответственно).

- См. обсуждение в https://www.pravenc.ru/text/674802.html#part_34

- О произношении угаритских букв в латинской транскрипции см. в Приложении ниже. Отметим, что общесемитское ṯ (th), которое в синодальном переводе передано, как «ф», в современном иврите превратилось в «ш» (а в арамейском – в «т»)

Источники:

- Archi, Alfonso. Ebla and Its Archives: Texts, History, and Society, Berlin, München, Boston: De Gruyter, 2015. https://doi.org/10.1515/9781614517887

- Ayali-Darshan, Noga. 2020. The Storm-God and the Sea: The Origin, Versions, and Diffusion of a Myth throughout the Ancient Near East. Orientalische Religionen in der Antike 37. Tübingen: Mohr Siebeck.

- Cooper, Gerrold S. The Return of Ninurta to Nippur (= AnOr 52), Gregorian Univ Pr., 1978.

- Cunchillos Jesús-Luis, Vita Juan-Pablo, Zamora José-Ángel / Informatic applications by Raquel Cervigón. “The Texts of the Ugaritic Data Bank”, Gorgias PressLlc, 2003, ISBN: 9781593332709, 2412 pages.

- Del Olmo Lete, Gregorio, and Joaquin Sanmartin. A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition. Translated by Wilfred G. E. Watson. Handbook of Oriental Studies, Section I, The Near and Middle East, 67. Leiden: Brill, 2003.2 parts: xliv,1007 pp.

- Demetriou, Denise. Phoenician Trade Associations in Ancient Greece. ASOR, August 2024, Vol. 12, No. 8. URL: https://www.asor.org/anetoday/2024/08/phoenician-trade-associations?_zs=s1PBR1&_zl=T7SW7

- “Dictionary of Deities and Demons in the Bible” (DDD). Revised 2nd Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter W. van der Horst (eds.). Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999, ISBN: 9780802824912, 960 p.

- Fronzaroli, Pelio. 1997a. “Il serpente dalle sette teste a Ebla.” Pp. 1135–1144 in Alle soglie della classicità: Mediterraneo tra tradizione ed innovazione (Studi in onore di S. Moscati). Vol. III: Lingue e civiltà. Ed. Enrico Acquaro. Pisa – Roma: Istituto Editoriali e Poligrafici.

- Fronzaroli, Pelio. 1997b. “Les combats de Hadda dans les textes d’Ebla.” M.A.R.I. Annales de recherches internationales 8: 283–29

- Green, Eyal. “Newly discovered link between Hercules, Israel suggests cultural exchange in region – study.” The Jerusalem Post, July 11, 2024, updated: July 31, 2024 11:25. URL: https://www.jpost.com/archaeology/article-809859

- Keel Othmar, Uehlinger Christof. “Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel”, Fortress Press, 1998, 484 pages. – ISBN: 978-0800627898.

- Krebernik, Manfred (1992) Mesopotamian Myths at Ebla: ARET 5, 6 and ARET 5, 7. In: Fronzaroli, Pelio (Hrsg.): Literature and Literary Language at Ebla. Florenz 1992, pp. 63-149 (Quaderni di Semitistica ; 18)

- Rahmouni Aicha. “Divine Epithets in the Ugaritic Alphabetic Texts”. Handbook of Oriental Studies: Section 1; The Near and Middle East (Book 93), Brill, 2007, ISBN: 978-9004157699, 450 p.

- Richey, Madadh. 2018.* Ugaritic monsters I: The ˁatūku “Bound One” and its Sumerian parallels. Ugarit-Forschungen 49: 333-65. [*published February 2020]. URL: https://www.academia.edu/42094931.

- Scarpa, Erica. The Archives of Ebla: A Primer. URL: https://iaassyriology.com/the-archives-of-ebla-a-primer/

- Steinmeyer, Hazor and the Seven-Headed Serpent, https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-israel/hazor-and-the-seven-headed-serpent/, July 29, 2024

- Smith, M.S., and W.T. Pitard. “The Ugaritic Baal Cycle“. Volume II. Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU/CAT 1.3-1.4. (Vetus Testa-mentum, Supplements, 114). Brill Academic Publishers, Leiden-Boston, 2009, 859 pp. ISBN 978-90-04-15348-6. ISSN 0083-5989.8.

- “Stories from Ancient Canaan”, by Coogan Michael D., Smith Mark S., ed., Presbyterian Publishing Corp., 2012, 160 pp. – ISBN: 9781611641622.

- Kaniewski David, Van Campo E, Van Lerberghe K, Boiy T, Vansteenhuyse K, et al. “The Sea Peoples, from Cuneiform Tablets to Carbon Dating”. PloS ONE 6(6), 2011: e20232. doi:10.1371/journal.pone.0020232.

- Uehlinger, Christoph (2024). Mastering the Seven-Headed Serpent: A Stamp Seal from Hazor Provides a Missing Link Between Cuneiform and Biblical Mythology. Near Eastern Archaeology, 87(1):14-19. DOI: https://doi.org/10.1086/727582. URL : https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/258353/1/NEA_UehlingerB_Mastering_the_seven_headed_serpent_FINAL.pdf

- Георгий // Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Электронная версия, 2009. URL: https://www.pravenc.ru/text/162188.html

- Иоанна Богослова Откровение // Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Электронная версия, 2013. URL: https://www.pravenc.ru/text/471605.html

- Исаии Пророка Книга// Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Электронная версия, 2013. URL: https://www.pravenc.ru/text/674802.html#part_34

- Кутковой В. О древнерусских иконах. «Чудо св. Георгия о змие». Дата обращения: 19 ноября 2009. Архивировано 24 сентября 2009 года

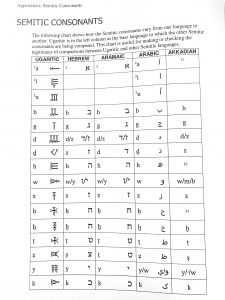

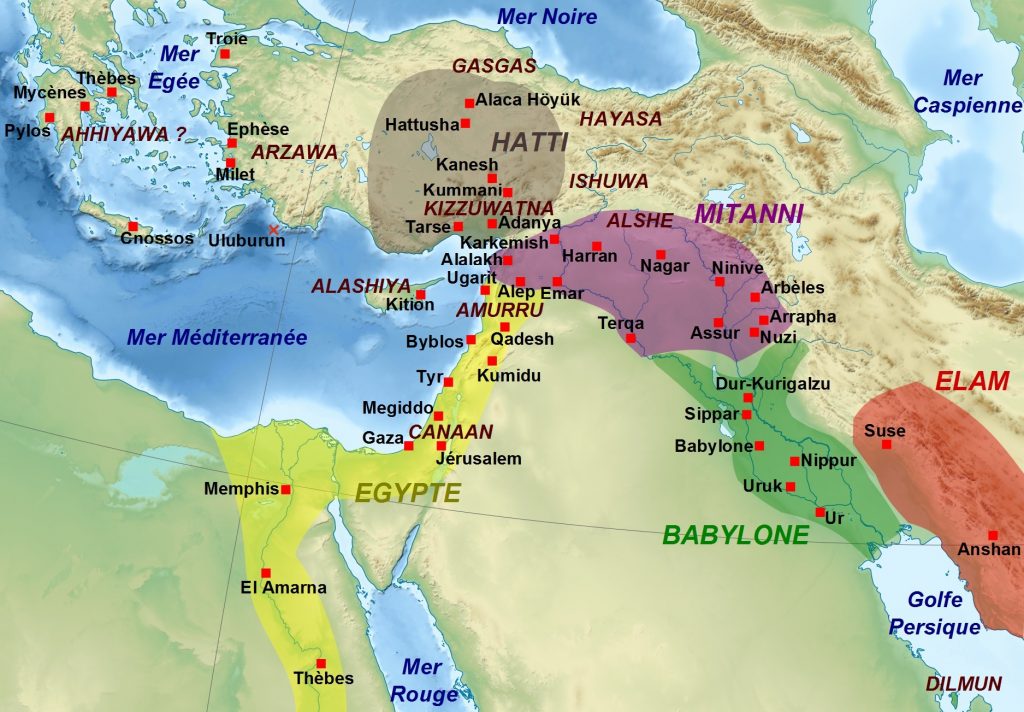

Приложение: угаритский алфавит, его латинская транскрипция и сравнение с другими семитскими языками:

#Угарит #Библия #Междуречье #СвятаяЗемля

Страница в последний раз отредактирована 10 августа 2024 года