От автора:

Красное / Чермное море многократно упоминается в Библии, но не все знают, что в ивритском оригинале стоит יַם-סוף, которое можно прочесть, как Ям Суф (Камышовое море), либо как Ям Соф («Окраинное» море или «Море на краю Земли»). Мне всегда был близок второй вариант, но масореты примерно 1500 лет назад выбрали первый. Фраза «Красное море» появляется уже в первом переводе на греческий, известном под названием Септуагинта (2-3 вв. до н.э.). Этот выбор был, видимо, сделан по географическим причинам: там где, к примеру, говорится об Эдоме, Ям Суф, очевидно, соответствует Красному морю. Но не везде это так.

В 1984 году американский профессор Бернард Батто (Bernard F. Batto, род. 1941) опубликовал в журнале Biblical Archaeology Review статью “Red Sea or Reed Sea?”, на которую я не обратил особого внимания. И, казалось бы, что нового можно внести в бесконечную дискуссию на тему «Красное», «Камышовое» или «Окраинное»? Однако я сильно ошибался. Библейские книги состоят из разнородных источников, и при ближайшем рассмотрении выяснилось, что профессор попытался доказать, что в ряде отрывков Ям Суф означает не просто море на краю Земли, а море на «краю мироздания», на границе сотворённого порядка и первобытного хаоса, выразителями которого являются ужасающее древних Море и неминуемый Соф – конец, смерть. Вы уже поняли, что речь идёт о близкой мне теме влияния ближневосточной и в частности угаритской мифологии на Ветхий Завет. И кто бы не подразумевался под Творцом, но побеждает он всё тех же морских чудовищ семитского божества Ямма, а библейские герои вырываются из подземелий бога смерти Мота.

И даже, если не все доводы покажутся вам убедительными, то отзвуки тысячелетних ханаанских легенд вы почувствуете непременно (и их намного больше, чем упоминается в статье). И у вас, возможно, будет меньше вопросов, откуда в Исходе появляется «конь и всадник», в Псалтыре «гора Господня», Иона почему-то вырывается из «ямы», а Господь зачем-то убивает «чудовище морское» (Ис. 27: 1). И если в результате Творения создаётся мир и порядок со Святой горой Бога, то в результате Исхода – блестящая мысль Б. Батто – рождается народ: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» (Пс. 23)

О морях и мироздании

В 1984 году профессор Бернард Батто опубликовал статью “Red Sea or Reed Sea?” (BAR 1984), в которой вновь затронул вопрос о том, что именно подразумевает Ветхий Завет под названием יַם-סוף (yam sof/suf). Обычно это выражение переводят как «Красное море» или «Чермное море», но буквально оно означает либо «Окраинное море» (yam sof), либо «Камышовое море» (yam suf). По традиции, в Библии закрепилось написание Ям Суф, то есть выбрано второе толкование. Впрочем, огласовки1 были введены масоретами в Тверии лишь около полутора тысяч лет назад — сравнительно недавно по отношению к библейским текстам и, тем более, к левантийским и месопотамским мифам, отголоски которых ясно слышны в Библии. При этом, слово suf никоим образом не оззначает «красный».

Будем постепенно разбираться в этих библейских «смыслах». Но для начала приведём несколько мест, где под словом yam («море») явно подразумевается Средиземное море — и нет никакой «космогонии»:

- «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше: от пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного (yam aharon, „последнего моря“) будут пределы ваши» (Вт. 11:24).

- «От пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев, и до великого моря (yam gadol) к западу солнца будут пределы ваши» (Нв. 1:4).

Теперь поясним возникновение термина Красное море, несмотря на то что на иврите «красный» будет адОм (אָדוֹם), а не суф. В Библии этого географического названия нет, однако уже в раннем переводе на греческий, известном как Септуагинта (2-3 вв. до н. э.) появляется Ἐρυθρὰ θάλασσα («Красное море»). Классический латинский перевод Вульгата (ок. 400 г.) вслед за Септуагинтой оперирует фразой Mare Rubrum («Красное море»). Именно благодаря Вульгате выражение «Красное море» прочно утвердилось в западной традиции, появившись, например, в Библии Короля Якова (1611 г.).

Согласно Британской энциклопедии название моря происходит от цветовых изменений, наблюдаемых в его водах. Обычно они имеют насыщенный сине-зелёный цвет, но время от времени здесь происходят массовые цветения водорослей Trichodesmium erythraeum, которые после отмирания придают морю красновато-коричневый оттенок. Впрочем, могут рассматриваться и другие версии.

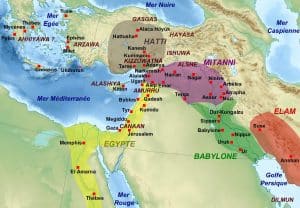

Предполагаемая карта Ближнего Востока времён рукописей Эль-Амарны (1-я пол. 14 в. до н.э., Wikipedia, слева). И. Айвазовский «Переход евреев через Красное море», 1891, частное собрание (Wikipedia, справа)

В ряде библейских отрывков Ям Суф, очевидно, подразумевает Красное море:

- «Царь Соломон […] сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе [Эйлате, ИЦ], на берегу Чермного моря (Ям Суф), в земле Идумейской» (3Ц.9:26)

- В Иерем. 49:21 пророк предрекает, что умирающие младенцы Едома будут кричать, и «отголосок крика их слышен будет у Чермного моря (Ям Суф)»

- «От горы Ор отправились они путем Чермного моря (Ям Суф), чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути» (Чис.21:4)

В Чис. 33 приводится список стоянок израильтян от Рамсеса и Суккота в Египте до Кадеса и страны Едома, причём о переходе народа через море говорится так: «отправившись от Гахирофа, [они] прошли среди моря в пустыню» (Чис. 33:8).

О каком море идёт речь неясно. Затем израильтяне путешествуют три дня и становятся станом в Мере. Потом они уходят из Меры и приходят в Елим. Затем они покидают Елим и становятся у Ям Суф. Очевидно, что они достигают северо-западной части Красного моря – Суэцкого залива. И расположен он как минимум в пятидневном пути от моря, через которое израильтяне чудесным образом прошли. В этих географических примерах Ям Суф, без сомнения, соответствует Красному морю, которое мы и видим в переводах.

Отметим, что в упомянутых отрывках Вт. 11:24, Нв. 1:4 и 3Ц. 9:26 Септуагинта переводит Ям Суф как «Окраинное» море (θάλασσα ἐσχάτη). Это один доводов прочтения слова суф, как «конец» или «край», хотя такое понимание отвергали средневековые еврейские мудрецы.

Ибн Эзра (Ibn Ezra, 1093—1167), испанский еврейский учёный и философ XII века, в комментарий на Исх. 13:18 писал, что некоторые читают это слово как соф и объясняют, что оно называется Ям Соф, потому что находится «на краю мира». Однако, утверждает он, это «большая ошибка», потому что «Ям Соф не находится на краю [мира]; на краю находится Атлантический океан». Правильное чтение, по его словам, — суф.

Раши (Rashi, 1040 — 1105), французский еврейский комментатор XI века, объяснял, что суф в Ям Суф похоже по смыслу на агам (пруд), так как в нём растут кеним (камыши).

Книга Сифтей Хахамим ( 17 в.) предупреждает, что סוף не читается, как «конец», поскольку Раши разъяснял, что речь идёт о море, полном тростника2.

Понятно, что по масоретской традиции סוף читается как суф. Но уважаемые мудрецы никогда не слышали о мифологии Междуречья и Леванта, потому что вавилонский миф о сотворении мира, Энума Элиш, восходящий к концу II тысячелетия до н. э., был частично обнаружен английским археологом О. Г. Лэйардом в библиотеке Ашшурбанапала в Ниневии (совр. Мосул, Ирак) в 1849 году, а первые угаритские3 таблички были найдены в Сирии лишь в конце 1920-х годов.

Теперь о «камышах». Иногда слово суф в библейском тексте – это действительно «тростник». Так, в Исх. 2:3 некая «жена» родила сына, но «не могши долее скрывать его», взяла корзинку из gomeh (папируса), осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в suf (тростнике) у берега реки. Проблема в том, что Ям Суф в Библии используется и как название водоёма, который расступился, чтобы позволить израильтянам пройти, а затем сомкнулся и поглотил египтян.

Важнейший из библейских отрывков о «переходе» находится в Исх. 15, известном также, как «Песнь моря» (Song of the Sea). Учёные считают его одним из древнейших поэтических текстов Библии:

«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова (Яхве) имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море (Ям), и избранные военачальники его потонули в Чермном море (Ям Суф). Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень» (Исх.15:1-5)

Приведём ещё несколько примеров, где море, которое раздвинулось, называется Ям Суф.

В Нв. 2:10 блудница Раав, впустившая израильских соглядатаев в Иерихон, заявляет «ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря (Ям Суф) когда вы шли из Египта».

В ещё одном фрагменте этой Книги, когда Господь раздвинул воды Иордана, Иисус Навин говорит народу:

«… Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем (Ям Суф), которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его» (Нв. 4:23, см. также Нв. 24:6; Вт. 11:4; Пс. 105:7, 9, 22; Пс. 135:13–15; Нм. 9:9).

Перевод Ям Суф как «Камышовое море» (Reed Sea), казалось, решает все проблемы. Этот вариант лучше соответствует географии, предполагает водоём, который мог иссохнуть под действием сильного ветра и со временем исчезнуть или располагаться где-то в дельте Нила, и, кроме этого, у слова суф можно найти египетскую этимологию со значением «тростник».

Помимо Раши и Ибн Эзра, эту трактовку поддерживал и Мартин Лютер (Martin Luther, 1483 – 1546), который перевёл Ям Суф как Schilfmeer (что означает «Камышовое море»). Среди современных учёных, по-видимому, первым развернутую и последовательную теорию «Камышового моря» разработал немецкий египтолог Генрих Брюгш (Heinrich Brugsch, 1827 – 1894) в 1858 году.4 Он предположил связь между библейским Ям суф и египетским p´-twf(y), которое произносится как пи туф и встречается в египетских текстах.

Эти тексты составляют главную опору гипотезы «Камышового моря». Утверждается, что еврейское суф является заимствованием из египетского twf, означающего «папирус (тростник)». Это толкование подтверждается библейскими местами, где суф обозначает растительность на берегах Нила. Мы уже говорили об Исх. 2:3; сюда же можно добавить и Ис. 19:6:

«и оскудеют реки, и каналы Египетские обмелеют и высохнут; камыш и тростник (קָנֶה וָסוּף, канэ ва-суф) завянут»

Один из египетских текстов, известный как Папирус Анастаси III, упоминает «Папирусное болото» или «Папирусное озеро», расположенное неподалёку от города Рамсес (= Танис?), откуда по библейскому рассказу израильтяне и начали свой путь из Египта (Исх. 12:37)

Однако решение в пользу Камышового моря сразу сталкивается с проблемами.

Мы привели три случая, где Ям Суф, очевидно, подразумевает Красное море, в котором – как и в широченном Суэцком заливе – папирус не растёт.

Наконец, по мнению Батто, связь между Ям Суф и египетским p´-t_wf не выдерживает критики. Нет сомнения, что египетское слово для «папируса» — t_wf — перешло в иврит с небольшим изменением в произношении. Еврейское суф в значении «папирус» мы встречаем в Исх. 2:3, 5 и Ис. 19:6. И, тем не менее, египетское p´-t_wf не имеет отношения к библейскому Ям Суф.

Иероглифические знаки, о которых идёт речь:

встречаются в египетских текстах неоднократно и действительно передаются латинскими буквами, как p´-t_wf. Здесь P´ — это определённый артикль, а t_wf означает «папирус». Однако эта фраза указывает на болотистую папирусную местность, а не на озеро или водоём. В других источниках, p´-t_wf используется для обозначения района, где не только растёт папирус, но также пасётся скот и ведутся сельскохозяйственные работы.

В иероглифическом письме к слову часто добавляется детерминатив — непроизносимый знак, указывающий, к какому разряду существительных относится слово. Например, к фонетическим знакам для обозначения богов добавляется детерминатив «бог», а p´-t_wf обычно пишется с детерминативом «растение». Иногда встречается написание с детерминативом «город», но никогда — с детерминативом «озеро» или «вода».

Более того, термин p´-t_wf не обозначает какую-то конкретную область. Несколько мест в восточной дельте Нила именуются p´-t_wf. В том же Папирусе Анастаси III, описывающем резиденцию фараона Рамсеса II (13 в. до н.э.), часто отождествляемого с фараоном Исхода, говорится, что «папирусные болота (p´-t_wf) примыкают к его [фараона] резиденции с папирусными тростниками, и Воды Хора — с камышами» ( Батто, 1984).

В классическом труде доминиканского монаха и выдающегося археолога Ролана де Во «Ранняя история Израиля» (Vaux, Roland de, The Early History of Israel, Westminster Press: Philadelphia, 1978, с. 377), p´-t_wf переводится, как «земля папируса».

Я полагаю, пишет Батто, что существует иной выход из этой дилеммы. Ям Суф для древних имело не только историческое, но и символическое значение. К тому же, его символическое значение – Море на краю мира – предшествовало историческому. В историческом плане название стало относиться к Красному морю и к тому, что лежит за ним, поскольку слово соф означает просто «конец». Впервые такую связь предложил британский учёный Норман Снейт (Norman Snaith, 1898 – 1982), который утверждал, что Ям Суф обозначает далёкое, едва известное море где-то на юге, море на краю земли.

Кстати, греки применяли выражение Красное море (Erythra Thalassa) не только к Красному морю, но и к Индийскому океану, а позднее, когда он был открыт, даже к Персидскому заливу. Оно могло действительно использоваться для обозначения удалённых мест с неизвестными границами.

В иудейской небиблейской литературе название Красное море также включало в себя и Персидский залив, и то, что лежало южнее. Батто приводит несколько примеров:

- Кумранский текст (Апокриф Книги Бытия, 1QGenAp, 21:17–18): «…и пошёл я, Авраам … пока не достиг реки Евфрат, и продвигался вдоль Евфрата, пока не достиг Красного моря на востоке. И продолжал идти вдоль Красного моря, пока не достиг залива Тростникового моря (Reed Sea), которое вытекает из Красного моря. И пошёл я к югу, пока не достиг реки Гихон» (Тексты Кумрана, с. 354–355).

- Иосиф Флавий (Иудейские древности, 1.1.3): «Евфрат и Тигр текут в Красное море, причём Евфрат назван Фором, что означает “распространение” или “цветок”; Тигр же — Тиглатом, чем определяется нечто узкозаострённое. Река же Геон (Гихон, ИЦ), протекающая через Египет, означает “текущий к нам с востока”. Греки называют его Нилом». (ИД, т. 1, с. 10).

- В Книге Юбилеев (2-3 вв. до н. э.) утверждается, что Эдем, а также земли Индии и Элама (Персии) граничат с Красным морем, которое в тексте названо Эритрейским: «И вышла первая наследственная часть Еламу и его сыновьям, к востоку от реки Тигра, пока не подойдешь к стране востока, вся страна Индия и страна при Эритрейском море, и воды Дудина, и все горы и Ила (Ела), и вся страна Сузан, и все, что находится к стороне Фарнака, до Эритрейского моря и до реки Тины. И Ассуру вышла вторая наследственная часть, страна Ассур, и Ниневе, и Синаар, и до границ Индии, и она идет вверх к реке. И Арфаскаду вышла третья наследственная часть: вся страна владения Халдеев, к востоку от Евфрата, вблизи Эритрейского моря, и все воды пустыни, пока не придешь к морскому заливу, который смотрит к Египту, вся страна Либаноса, и Санера и Амано, до соседства с Евфратом». (К. Юб. 9:2, см. также К. Юб. 8:21)

Для древних Красное море представлялось единым водоёмом, простиравшимся от собственно Красного моря до Персидского залива, включая все соединяющиеся с ним моря к югу. По-видимому, и израильтяне включали в понятие Ям Суф эти южные моря. Таким образом, выражение Ям Суф имело и географическое, и символическое значение.5

И вот теперь мы подошли к мифологии. В Междуречье и Леванте понятие «море» несло в себе множество мифологических параллелей. Темой космогонических6 мифов — от Месопотамии до Египта — было сотворение и упорядочение мира через битву богов против хаоса (моря)7. В центре Творения возвышалась гора — жилище верховного бога. Так, угаритский Эль, глава пантеона, «отец богов и смертных», соответствующий месопотамскому Ану и греческому Кроносу (Cronus), скорее всего, обитал на горе Лель/Лалу (ġr. II), где боги собирались на свои совещания (pḫr. m‘d). 8

Приведём пример из угаритского Цикла о Баале (KTU 1.2 I 20):

tk . ġr . II. ‘m . pḫr. m‘d [и направились] на гору Лель на “пленарный” совет

(согл. Smith 1994, p. 271; Huehnergard 2012, p. 134, etc.)

На противоположном полюсе находилось царство хаоса, несотворённое и бесформенное, наглядным символом которого было море, которое, в частности, олицетворял, в Угарите, бог Ямм (ym) со своими драконами и прочим воинством. Для древних этот страшный, безграничный и бездонный океан действительно был концом мира и краем мироздания. Как отмечает Батто (p. 60), эти мифологические элементы несомненно заключены в самом понятии Ям Суф. Более того, именно они раскрывают новый смысл библейского текста. И совпадение оказывается настолько точным, что само по себе служит подтверждением этой теории.

Рассмотрим два библейских отрывка: «Песнь моря» (Исх. 15), которую мы упоминали выше, и Иона 2, и увидим, что в них не только творчески преломляются фрагменты ближневосточных легенд, но туда же переходит и терминология! Причём, на наш взгляд, второй пример более показателен.

«Песнь моря» (Исх. 15) следует образцу древних мифологических текстах, таких как Энума Элиш, месопотамский эпос о боге Мардуке, и угаритский Цикл о Баале (боге бури, дождя и плодородия земли, и скота). 9 В этих текстах «положительный» бог побеждает своего водного противника — хаос и извлекает порядок из этого хаоса. 10 Затем он удаляется в горное святилище, откуда правит своим упорядоченным миром, хотя, если рассматривать Цикл о Баале, то покой этот временный, поскольку Баал попадает в плен к богу подземного царства Моту (mt), затем находит спасение и т.д. Библейское описание в Исх. 15 в значительной степени опирается на этот мифологический язык. Историческое поражение фараона играет второстепенную роль. Борьба с фараоном представлена как часть масштабной битвы Яхве с силами хаоса: фараон отождествляется с этими силами и уничтожается вместе с ними: низвергается в «море» и терпит поражение вместе с «морем»:

«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.

Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.

Господь муж брани, Иегова (Яхве) имя Ему.

Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море (Ям), и избранные военачальники его потонули в Чермном море (Ям Суф).

Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень.

Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага» (Исх.15:1-6)

Всё это напоминает схватку Баала с воинством Ямма, а читателю, желающему поглубже познакомиться с Циклом о Баале можно порекомендовать такие интернет-доступные ресурсы как S. Parker (1997) или J. Huehnergard (2012). Б. Батто полагает, что слово ям в начале Исх. 15: 4 является эквивалентом чудовища Ямма в ближневосточных легендах. Во второй же половине этого стиха мы видим Ям Суф, означающее здесь Море на краю земли, которое в древнем сознании было насыщено ассоциациями с первобытным хаосом. Об этом напоминает и представление древних израильтян о том, что земля — это остров суши, окружённый примордиальными водами. 11

«… Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно» (Пс.23:1-4)

Узнаёте битву с Морем и горное святилище? Сюда же можно отнести и Пс. 103: 5-7, а также Пс. 135:6.

Завершение «Песни моря» (Исх.15:17, 18) также перекликается со строчками Пс. 23:

«Ты приведёшь их (народ, ИЦ) и насадишь на горе Своей,

вместилище Твоего обитания, Господи,

святилище, Господи, которое утвердили руки Твои.

Господь будет царствовать во веки веков» (перевод наш)

Как считает Батто, в «Песне моря» традиционный мифологический язык используется для выражения веры в то, что появление Израиля как народа в ходе Исхода стало результатом творческого акта Яхве, тождественного сотворению мира. Египтяне — злая сила, угрожающая существованию нового творения, — вполне уместно низвергаются в море. Более мощный символ небытия, чем погружение в «Море Конца», найти едва ли возможно.

В Ионе 2 слово суф используется в благодарственной молитве, которую он возносит из чрева кита в момент спасения от водного хаоса, то есть, вполне буквального «конца». Для тех, кого заинтересовала угаритская мифология, отметим, что строчки в окончании этой главы напоминают описание жилища бога подземного царства Мота. К примеру, в обоих случаях употребляется слово яма (the Pit). Похоже, что у древнееврейских авторов происходит некоторое смешение злых сил: Ямма и Мота. Но прежде, чем разбираться, приведём другой подходящий по смыслу пример:

«Господь сказал: “от Васана возвращу, выведу из глубины морской”…» (Пс. 67:23)

Однако взглянем на ивритский оригинал с латинской транскрипцией:

אָמַר אֲדֹנָי, מִבָּשָׁן אָשִׁיב; אָשִׁיב, מִמְּצֻלוֹת יָם Amar Adonai, mi Bashan ash’iv, ash’iv mi mtsulot yam.

Слово Ямм приведено без определённого артикля ה и поэтому – это имя собственное (Smith & Pitard, 2009, p. 250). Васан (Башан) – это географический район в Сирии. Так, Голанские высоты – это юго-западная часть Башана. Мы никогда не слышали о том, что в древности еврейский народ надо было оттуда спасать. Так может и это имя собственное? И действительно, в Цикле о Баале Башан/Башану (bṯn) – одно из змееподобных чудовищ воинства Ямма. Слово bṯn может появляться и в заклинании ARET V,4 (архив Эблы) как ba-ša-nu (Fronzaroli 1997). Поэтому Пс. 67:23, возможно, надо понимать, так:

«И сказал Господь: “спасу <вас> от Башана, спасу от глубин Ямма”».

Фигурка бога Баала, обнаруженная при раскопках в Хирбет эль-Рай / Циклаг(?), в 2020 году (Университет Маккуори, Австралия; https://lighthouse.my.edu.au/article/april-2020/Rare-figurines-uncovered-at-lost-biblical-city )

Вернёмся к книге Ионы и приведём английский перевод Ион.2:7:

«To the foundations of the mountains I descended;

the underworld and its bars closed after me forever.

But you brought my life up from the Pit,

O Yahweh, my God» (Batto, 1984) 12

По-русски это может звучать так:

«До основания гор я нисшёл;

земля своими запорами («брихейа») навек заключила меня.

Но Ты извлёк мою жизнь из Ямы («мишахат»),

О Яхве, мой Бог» (перевод наш)

А теперь выясним, в каком смысле в этой книге используется слово суф. Рассмотрим Ион. 2:6 с латинской транскрипцией:

אֲפָפוּנִי מַיִם עַד-נֶפֶשׁ, תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי; סוּף, חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי Afafuni ma’yim ad nefesh, tehom isvevani, suf havush le-roshi

и взглянем на английский перевод этого отрывка:

The waters engulfed me up to the neck;

the Abyss (tehom) surrounded me;

suf was bound to my head. (Batto, 1984)

Слово суф в этом месте обычно переводят как «морские водоросли», «тину» или нечто подобное, как, в частности, в русском синодальном переводе:

«Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя».

Однако водоросли не растут в глубинах моря, и филологических оснований для перевода слова суф, как «водоросли», полагает Батто, также нет. Поэтому суф здесь означает гибель/конец. В данном контексте суф связан с бездной (tehom), окружившей Иону, и в тексте, скорее всего, говорится о том, что душу пророка «окутало» ощущение гибели.

Мне этот вывод rажется не совсем убедительным, поскольку на поверхности моря водоросли есть. Однако на иврите они будут ацот (אצות), а суф – если отвлечься от образных переводов, – это тростник или папирус, – растение с толстым до 7 см стеблем, который, разумеется, не может обвивать голову.

Теперь перенесёмся в начало книги Ионы и рассмотрим Ион. 2: 3-4:

«From the belly of Sheol I cried

and you heard my voice.

You had cast me into the deep,

in the midst of Sea

and River surrounded me» (Batto, 1984)

Соответствующий русский перевод может выглядеть так:

«Из чрева Шеола (преисподней) я воззвал,

и Ты услышал мой голос.

Ты вверг меня в глубины, в сердце Моря (Yam),

и Река (Nahar) окружила меня» (перевод наш)

Все образы в Ион. 2 относятся к области первобытного хаоса: Бездна (tehom), Шеоль, Яма, а также известные из мифологии водные монстры: Yamm и Nahar. 13

Очевидно, считает Батто, что контекст требует понимать слово суф как нечто, связанное с битвой богов против хаоса. Это граница мироздания, место, где начинается небытие и смерть. Упоминание ямы — жилища Мота — в Ион. 2:7 только усиливает аргументацию о том, что Ям Суф это «море конца», реальность космогонической битвы Богов с силами хаоса, а не просто тростниковое болото.

В качестве иллюстрации приведём отрывок из Цикла о Баале (KTU 1.4 VIII: 10-14), в котором Баал объясняет своим посланникам, как найти подземное царство Мота:

10-12 idk.al.ttn/pnm Then you shall head out ’iddaka ’al tatinā panīma

tk.qrth/hmry. At his town, the Pit, tôka qarîti-hu hamriyi

12-14 mk.ksu/ṯbth. Low, the throne where he sits makku kissi’u ṯibti-hu

ḫḫ.{. }’arṣ/nḥlth. Filth, the land of his heritage. ḫāḫu ’arṣu naḥlati-hu

(Parker 1997, pp. 138-139, etc.).

По-русски это прозвучит примерно так:

«И тогда вы направитесь

в его город — Яму,

вниз — к престолу, где он восседает;

Грязь — земля его наследия» (перевод наш).

Не правда ли, есть что-то общее между этими строчками и благодарственной молитвой в книге Ионы?

Существует мнение о том, что несмотря на близкое родство между израильской и угаритской мифологией, первая не является наследницей второй и не находилась под ее влиянием. Они обе, скорее, опираются на общую левантийскую традицию (Ayali-Darshan 2020, p. 219). Но мне кажется, что израильская мифология вполне может быть развитием угаритской.

Швейцарский ориенталист Кристоф Юлингер (Christoph Uehlinger, род. 1958) из Цюрихского университета согласен с тем, что поток традиции не мог напрямую течь из северного Леванта II тыс. до н.э. в южный Левант конца I тыс. до н.э. (Uehlinger 2024). Мы должны предположить более сложную цепочку, с потерей деталей, чудовищ, богов и проч. Так, ни один ветхозаветный текст не говорит о семи головах монстра Шалита из воинства Ямма, упомянутого в Цикле о Баале в словах его (Баала) сестры Анат (KTU 1.3 III 41-42):

41 mḫšt.bṯn.‘qltn/ I struck down the Twisty Serpent, maḫaštu baṯna ‘aqalatāna

42 šlyṭ.d.šb‘t.r’ašm The Powerful One with Seven Heads. šalliyaṭa dā- šab‘ati ra’ašīma

(Smith & Pitard 2009, p. 204, etc.)

В русском переводе это может выглядеть так:

«Я поразила Извивающегося Змея, Могучего, с семью головами».

Обратите внимание на слово Шалит (с особенностями его произношения в арабском, иврите и арамейском). Не правда ли оно напоминает арабское и тюркское Султан?

В других местах Цикла о Баале семиглавый монстр назван словом ltn (Литан/Литану), а в Библии его заменяют Левиафан/Левиатан и, возможно, Таннин. Рассмотрим, к примеру, Пс. 74 (в русском переводе Пс.73): 13-14:

It was You (Yahweh) who destroyed/divided the Sea with your might;

You shattered the heads of Tannin upon the waters.

It was You who crushed the heads of Leviathan;

You offered him as food to the creatures of the sea

(согл. Smith & Pitard 2009, p. 256-257)

По-русски это звучит так:

«… Ты (Яхве) разрушил/разделил Море (Ямм) Своей мощью;

Ты разбил главы Таннина на водах.

Ты сокрушил главы Левиафана;

Ты предложил его в пищу морским тварям» (перевод наш)

Однако конкретно о семи головах в Ветхом Завете не говорится. Традиция героя, поражающего семиглавого монстра, сохранилась по другим каналам, и всплывает столетия спустя в ранней христианской литературе (Откровение 12:3, где арх. Михаил и армия ангелов сражаются со Зверем) и ещё позже в Вавилонском Талмуде (Киддушин 29б, где говорится о семиглавом демоне, уничтоженном молитвами праведного рава Ахи в Вавилонии; см. Smith & Pitard 2009, p. 251). Но оставим эту тему за скобками нынешней заметки.

Гора Цафон на границе Сирии и Турции (Джебель Акра; Кылыч) — обиталище бога Баала (фото: Alexander Rychkov). Вид с севера. Угарит находится у подножия горы с противоположной (южной) стороны

Скажем несколько слов в завершение. В книге Ионы, как и в «Песне моря», Господь правит со своей Святой горы или из своего храма. Это царствование является продолжением его битвы против разрушительных сил хаоса. Святая гора Бога — это центр мироздания или упорядоченного творения. В древнем сознании, чем дальше человек отдалялся от центра космоса, тем больше он входил в область хаоса или несотворённого. Этот пространственный образ имел и вертикальное, и горизонтальное измерение:

- Вертикальное: небеса — источник бытия и творения; подземный мир и бездна — место смерти и небытия.

- Горизонтальное: земля вокруг горы бога известна и понятна, а потому воспринимается как наиболее «сотворённая».

- Море же, лежащее за пределами суши, — это нечто неустойчивое, неоформленное, «несотворённое».

Таким образом, море и конец/хаос одновременно символичны и реальны для древнего сознания. Точно так же, выражение Ям Суф имеет и символическое, и реальное значение. Когда оно относится к водоёму, поглотившему египтян, то имеет символическое значение. В других местах — это Красное море, которое для древних и в самом деле было «Морем на краю мира». Ям Суф не означает Камышовое море, можно соглашаться с этим мнением Б. Батто или нет. И если в результате Творения создаётся мир/порядок, то в результате Исхода рождается народ: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» (Пс. 23)

Примечания:

- Комбинаций точек и чёрточек, добавляемых снизу, сверху или внутри букв ивритского алфавита для обозначения гласных звуков.

- Cогл. Dr. Ari Z. Zivotofsky, “What’s the Truth about . . . the Translation of Yam Suf?” (https://jewishaction.com/religion/shabbat-holidays/passover/what1/?utm_source=chatgpt.com).

- Глиняные таблички с угаритским эпосом были обнаружены в середине 1920-х годов при раскопках древнего города Угарит (совр. Рас-Шамра, к северу от Латакии в Сирии). Стандартное современное издание этих текстов известно под немецкой аббревиатурой KTU (Keilalphabetische Texte aus Ugarit). Кроме того, иногда встречаются: RS (Ras Shamra) — полевые номера табличек, присвоенные при раскопках; CAT (Corpus des tablettes alphabétiques de Ras Shamra-Ugarit) — старое французское издание алфавитных текстов 1930-х годов; CTA (Corpus des Textes d’Ougarit, Herdner 1963) — более поздний французский корпус, предшествующий KTU. Так, ссылка KTU 1.3 III 38 означает: «Эпос о Баале», табличка 3, колонка III, строка 38. Основное издание: Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín. The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places (KTU³). Münster, 2013.

- Brugsch, L’Exode et les monuments Égyptiens (Leipzig, 1875); see H. Cazelles, “Les localisations de l’Exode et la critique littéraire,” Revue Biblique 62 (1955), p. 323. The identification of p´-twf with Biblical yam sûp is also espoused by R. Caminos (Late Egyptian Miscellanies [London, 1954], p. 79) and R. Montet (Egypt and the Bible [Fortress: Philadelphia, 1968], p. 64)

- Далее, у Б. Батто идёт фраза о том, что словосочетание «Окраинное» море означает не только море на физическом краю мира, но и то «место», где начинается небытие или несотворение. С таким резким переходом я не вполне согласен.

- «Космогонический (от греч. κόσμος — порядок, вселенная и γένεσις — рождение) — относящийся к представлениям о происхождении и устройстве мироздания.

- В этой заметке мы будем рассматривать, в основном, угаритский эпос.

- Поскольку угаритский алфавит фиксировал лишь согласные, а гласные в письме не обозначались, мы не можем с уверенностью восстановить точное произношение отдельных слов; существующие реконструкции основаны на сравнении с другими семитскими языками. Слово pḫr (собрание) вероятно происходит от акк. Puhru, а m‘d (встреча) имеет ясные паралели в араб. и иврите.

- Сыновья Эля в угаритских легендах обычно называются не «богами» (ilm), а «князьями»: zbl /zabülu/(?)

Баал («господин», «хозяин», рус. Ваал), известный иначе, как Адад/Хадду – соответствует Мардуку в Вавилоне, Зевсу в Греции и Юпитеру в Риме. Из использованного в угаритских текстах словосочетания “b‘l zbl” («баал зебулу/зевулу»), т.е. «принц Баал», вероятно и возникает библейский Вельзевул (4Ц. 1:2-4 и др.) (см. A. Рахмуни, стр. 160). - Б. Батто пишет также, что победивший бог создаёт народ. Но не в Энума Элиш, ни в угаритском Цикле о Баале боги-победители, Мардук и Баал, соответственно, народ не создают.

- Э. Левин (The Aramaic Version of Jonah, Jerusalem: Jerusalem Academic Press, 1975, с. 75–77) сообщает, что в раввинистической традиции Ионе, находившемуся в чреве рыбы, был показан путь израильтян через Красное море (Вавилонский Талмуд, Сота 45b; Мидраш Ионы, ad loc. — «к данному месту»; Ялкут Шимони § 551; Раши [Rashi], Комм. ad loc.). Согласно Ибн Эзре (Ibn Ezra) и Кимхи (Radak, David Kimhi) — там же, — это было возможно потому, что «Красное море простирается и соединяется с водами Яффо» (согл. Б. Батто, 1984)

- Вот строчки ивритского оригинала Ион.2 3-7:

וַיֹּאמֶר, קָרָאתִי מִצָּרָה לִי אֶל-יְהוָה–וַיַּעֲנֵנִי; מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי, שָׁמַעְתָּ קוֹלִי

וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים, וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי; כָּל-מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ, עָלַי עָבָרוּ.

וַאֲנִי אָמַרְתִּי, נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ; אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט, אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ

אֲפָפוּנִי מַיִם עַד-נֶפֶשׁ, תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי; סוּף, חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי.

לְקִצְבֵי הָרִים יָרַדְתִּי, הָאָרֶץ בְּרִחֶיהָ בַעֲדִי לְעוֹלָם; וַתַּעַל מִשַּׁחַת חַיַּי, יְהוָה אֱלֹהָי. - Теоретически, все шесть известных из цикла о Баале монстров: Ямм, Нахар (река/поток), Туннан, Башан, Шалит и Литан (ym / nhr / tnn / bṯn / šlyṭ / ltn) могут быть синонимами одного божества – морского дракона (см., к примеру, KTU 1.3 III 38–42), но доказать это невозможно.

Источники:

- Ayali-Darshan, Noga. 2020. The Storm-God and the Sea: The Origin, Versions, and Diffusion of a Myth throughout the Ancient Near East. Orientalische Religionen in der Antike 37. Tübingen: Mohr Siebeck.

- Batto, Bernard F. “Red Sea or Reed Sea? ”Biblical Archaeology Review”4 (1984): 56–63.

- Bordreuil, Pierre, and Dennis Pardee. A Manual of Ugaritic. Subsidia Biblica 39. Rome: Pontifical Biblical Institute, 2009. Accessed at: https://dokumen.pub/a-manual-of-ugaritic-9781575066523.html.

- Del Olmo Lete, Gregorio, and Joaquin Sanmartin. A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition. Translated by Wilfred G. E. Watson. Handbook of Oriental Studies, Section I, The Near and Middle East, 67. Leiden: Brill, 2003.2 parts: xliv,1007 pp.

- “Dictionary of Deities and Demons in the Bible” (DDD). Revised 2nd Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter W. van der Horst (eds.). Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999, ISBN: 9780802824912, 960 p.

- Huehnergard, John. An Introduction to Ugaritic. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2012. ISBN 978-1-59856-820-2.

- Kaniewski David, Van Campo E, Van Lerberghe K, Boiy T, Vansteenhuyse K, et al. “The Sea Peoples, from Cuneiform Tablets to Carbon Dating”. PloS ONE 6(6), 2011: e20232. doi:10.1371/journal.pone.0020232.

- Keel Othmar, Uehlinger Christof. “Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel”, Fortress Press, 1998, 484 pages. – ISBN: 978-0800627898.

- Lanser, Scott, and Erich D. Schwartz. “The Red Sea in the NT.” Bible Archaeology. Accessed [дата обращения]. https://biblearchaeology.org/research/exodus-from-egypt/4608-the-red-sea-in-the-nt?highlight=WyJ5YW0iLCJzdXBoIiwic3VwaCdzIiwieWFtIHN1cGgiXQ%3D%3D&utm_source=chatgpt.com.

- Martínez, Florentino García. The Dead Sea Scrolls Translated: The Qumran Texts in English. 2nd edition, translated into English by Wilfred G.E. Watson. Leiden; New York; Köln: E.J. Brill, 1996.

- Pardee, Dennis. “Ugaritic Literature and the Bible.” In The Biblical World, edited by John Barton, vol. 1, pp. 241–262. London–New York: Routledge, 1997.

- Parker, Simon B. (ed.). Ugaritic Narrative Poetry (Writings from the Ancient World 9). Atlanta: Scholars Press / Society of Biblical Literature, 1997. ISBN 978-0788503375.

- Rahmouni Aicha. “Divine Epithets in the Ugaritic Alphabetic Texts”. Handbook of Oriental Studies: Section 1; The Near and Middle East (Book 93), Brill, 2007, ISBN: 978-9004157699, 450 p.

- “Red Sea | sea, Middle East”. Encyclopedia Britannica Online Library Edition. Encyclopedia Britannica. Archived from the original on 23 January 2023. Retrieved 14 January 2008.

- Smith, Mark S. The Ugaritic Baal Cycle. Volume I: Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU 1.1–1.2. Leiden / New York / Köln: Brill, 1994. ISBN 90-04-09995-6

- Smith, Mark S. & Wayne T. Pitard. The Ugaritic Baal Cycle, Volume II: Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU 1.3-1.6. Leiden / Boston: Brill, 2009. ISBN 978-90-04-17915-5.

- Steinmeyer, Hazor and the Seven-Headed Serpent, https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-israel/hazor-and-the-seven-headed-serpent/, July 29, 2024

- “Stories from Ancient Canaan”, by Coogan Michael D., Smith Mark S., ed., Presbyterian Publishing Corp., 2012, 160 pp. – ISBN: 9781611641622.

- Uehlinger, Christoph (2024). Mastering the Seven-Headed Serpent: A Stamp Seal from Hazor Provides a Missing Link Between Cuneiform and Biblical Mythology. Near Eastern Archaeology, 87(1):14-19. DOI: https://doi.org/10.1086/727582. URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/258353/1/NEA_UehlingerB_Mastering_the_seven_headed_serpent_FINAL.pdf

- Williams, Michael. Basics of Ancient Ugaritic: A Concise Grammar, Workbook, and Lexicon (Paperback), Zondervan Academic, 2012, 144 p.

- Иосиф Флавий. Иудейские древности. В 2 т. / перевод с греческого Г. Генкеля. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. — Т. 1. — 640 с. Онлайн-версия: https://imwerden.de/pdf/flavius_iudejskie_drevnosti_tom1_1999__ocr.pdf

- Книга Юбилеев, или Малое Бытие : 2 вып. ветхозавет. апокрифов / [Соч.] доц. Акад. свящ. А. Смирнова. – Казань : типо-лит. Ун-та, 1895. – 208 с. Доступно онлайн: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Smirnov/kniga-yubileev/#source

- Тексты Кумрана: Введение, перевод с древнееврейского и арамейского и комментарии / А. М. Газова-Гинзберг, М. М. Елизарова, К. Б. Старкова. — Санкт-Петербург, 1996. Доступно онлайн: http://khazarzar.skeptik.net/books/qumran/textqumpdf

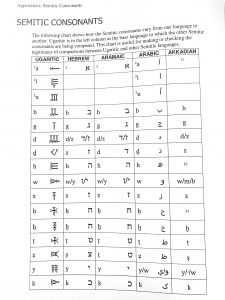

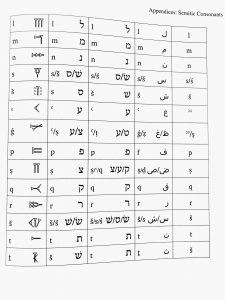

Приложение: угаритский алфавит, его латинская транскрипция и сравнение с другими семитскими языками (согл. Williams, 2012)

#Библия #Исход #Междуречье #СвятаяЗемля #Угарит

Страница в последний раз отредактирована 04 октября 2025 года

Рисунок над заголовком: “Иона и кит”, возможная иллюстрация из исторического сочинения Джами ат-таварих (Иран, ок. 1400). The Metropolitan Museum